>>> 女性フリーランスが困難を乗り越えるための安心の支点となる生活支援

嵐や洪水の後、生計が不安定になる

元雇用省副局長(労働・戦傷病兵・社会省、現在は内務省)のレ・クアン・チュン氏は、過去2025年9月から10月にかけて、タイグエン、カオバン、ランソンなど国内の多くの地域が洪水により大きな被害を受け、人々、特にフリーランスの女性(非正規労働者)の生活と仕事に直接影響を与えたことを認めた。

「インフォーマルセクターで働く女性には契約がなく、雇用も不安定で、収入も不安定で、貯蓄もほとんどない。自然災害に直面すると、仕事と生活はさらに困難になる」とチュン氏は語った。

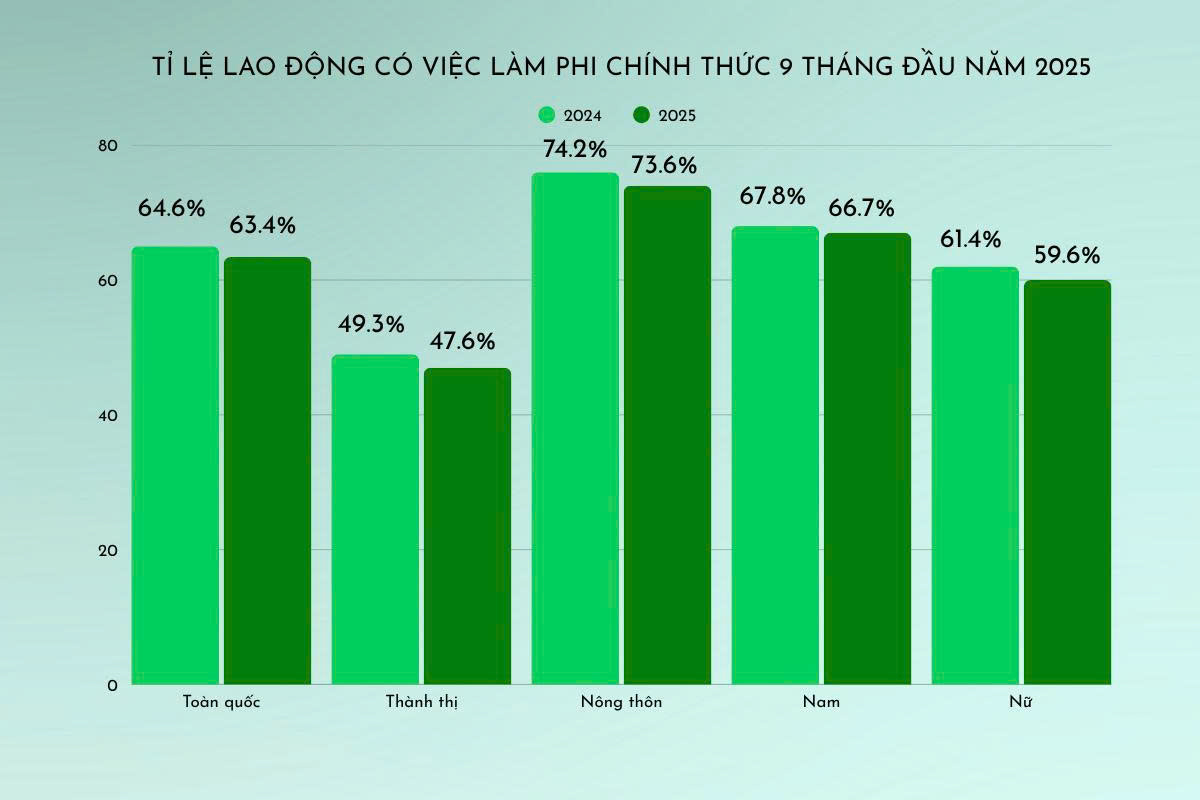

財務省統計局の2025年第3四半期および最初の9か月の労働・雇用報告書によると、雇用労働者は増加傾向にあるものの、非正規雇用の労働者の割合が大きい場合、労働市場の発展は持続可能ではない。

2025年第3四半期の非正規雇用労働者数(農林漁業者を含む)は3,260万人で、就業者数全体の62.4%を占め、前期比1.1ポイント減、前年同期比1.5ポイント減となった。

労働科学・社会問題研究所の元所長であるグエン・ティ・ラン・フオン准教授によると、我が国の現在の社会保障制度には、特に非正規労働者集団に対する保障範囲について、計算と研究が必要な点がまだ残っているという。なぜなら、このグループは労働市場の労働力の60%以上という大きな割合を占めているからです。

「新型コロナウイルス感染症の流行は、バックアップ政策と柔軟な財源がなければ、事件発生時に非常に混乱することを示す大きな教訓だ」と准教授のグエン・ティ・ラン・フオン博士はコメントした。

弱い立場にある労働者のためのセーフティネットを拡大する

労働科学・社会問題研究所の元所長は、労働市場に関連する財源の中で、失業保険は労働者が職を失った際の支援を支援する実質的な意味を持つ長期政策であると述べた。

2025 年雇用法の新たなポイントは、失業保険に参加する人々のグループをさらに 4 つ拡大することであり、これによりセーフティネットの対象範囲がさらに広がります。これは、非正規労働者グループに対する保障を拡大するための前提でもあります。

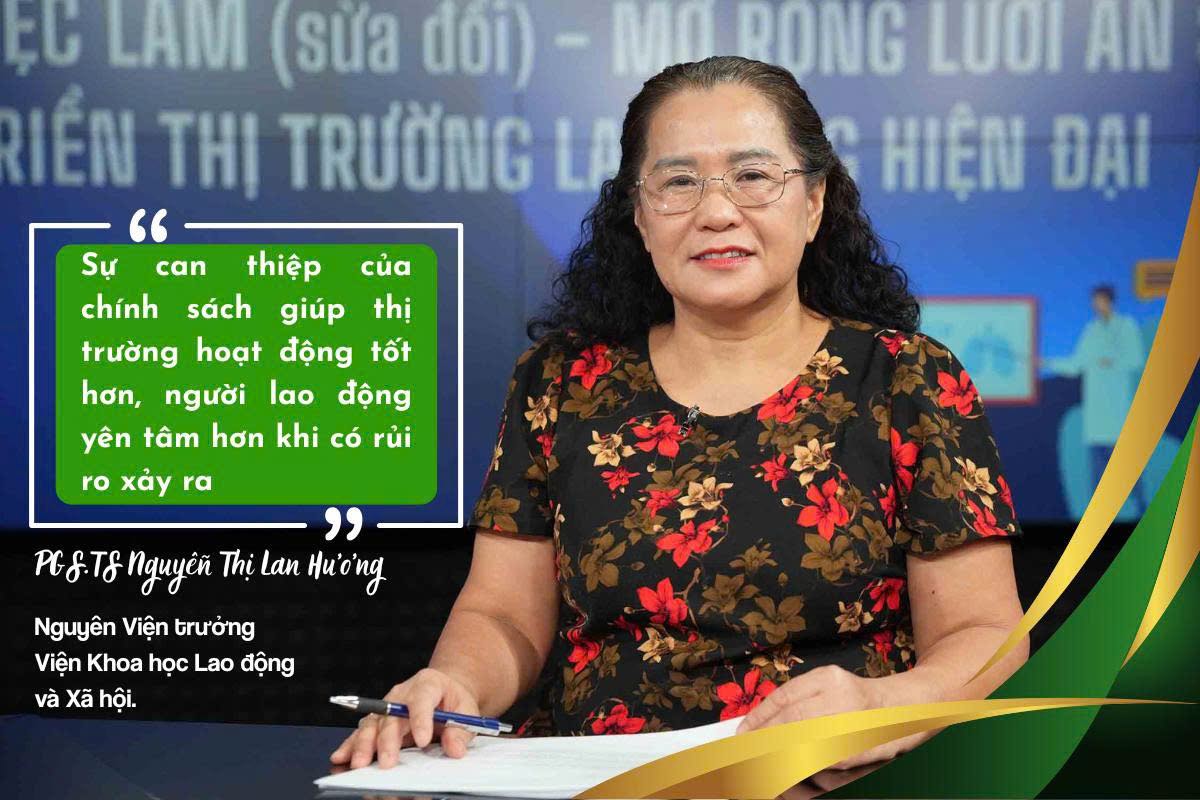

フオン氏は、これは技術的な政策であるだけでなく、労働市場に対する国家の積極的な介入の役割を示すものでもあると述べた。 「この場合、政策介入により市場の機能が向上し、リスクが発生した際に労働者がより安心できるようになります」と彼女は述べた。

准教授のグエン・ティ・ラン・フオン博士の分析によると、失業保険の適用範囲の拡大は、労働者を保護する能力を高めるだけでなく、生産性の低い分野から生産性の高い分野へ、単純な仕事から技術的専門知識を必要とする仕事へ、労働構造を転換する動機も生み出します。これは、経済が技術変革、自動化、気候変動の影響を受けるという状況において重要な要素です。

「この政策は、長期的には労働市場における不平等の削減にも役立ちます。なぜなら、支援なしで職を失うと、労働者、特に恵まれないグループは簡単に貧困のスパイラルに陥るからです」とフオンさんは警告した。

特に自然災害の被害を受けた地域でフリーランスの女性労働者グループが今後生計を安定させ、持続可能な仕事と社会保障にアクセスできるようにするためには、まず第一に、個々の女性フリーランス労働者とその家族について、被害の程度、自己修復能力、生活と雇用を安定させるための支援の要望について、個々の女性フリーランス労働者とその家族に対する具体的な評価を組織する必要があると述べた。

次に、生活を安定させ、風水害による被害を克服するための支援を、適切な形でタイムリーに早急に提供することが必要です。同時に、インフラ被害の修復の進捗を加速し、生産と事業を回復するための条件を整え、地元で雇用を創出する。

長期的には、各地域や地域で、嵐、洪水、自然災害の影響を防止し、制限するための対策が必要です。より多くの雇用を創出し、労働者を引き付け、仕事の質を向上させるために、自然災害への依存や影響が少ない職業の開発を研究し、方向づける。

また、女性のフリーランス労働者に対する職業訓練を強化する必要がある。フリーランス労働者、特にフリーランス女性を正規部門に移すための政策とプロジェクトを持っている。女性労働者が自由に新たな仕事に就けるよう、コンサルティング、求人紹介、労働市場情報の提供、職業交流を推進します。

専門家らはまた、労働者が意識を変え、新しい労働条件や環境に積極的に適応できるよう、コミュニケーションを促進する必要があると考えている。企業がより多くのフリーランス女性労働者を惹きつけて働くことを奨励する政策を講じる。訓練後の雇用を確保するため、各地方・地域において労働者受け入れ企業と訓練施設との連携メカニズムを構築する。

同時に、フリーランスの女性労働者を経営者とする事業の立ち上げを奨励・支援し、このグループの雇用を支援する政策も必要である。