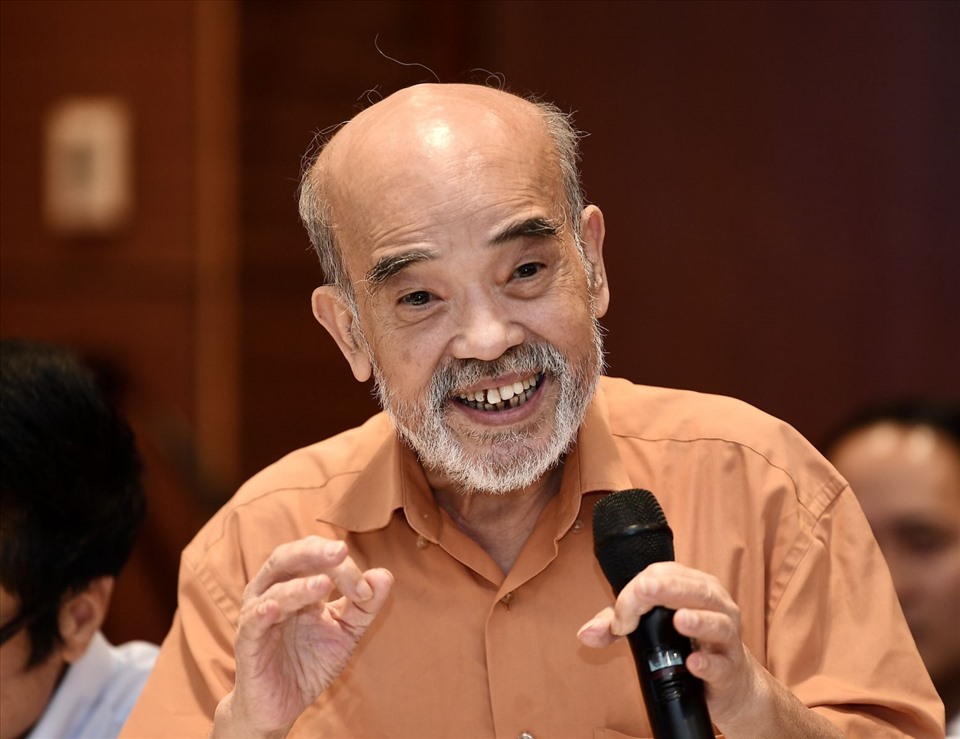

多くの地方では、2026 年 1 月 1 日から適用される地価表の作成が進められています。ラオ・ドン教授と話す。元天然資源環境省副大臣(現農業環境省)のダン・フン・ヴォ氏は、新しい地価表の作成は、国の地価表が市場の地価に近くなければならないという基本原則に基づいて行われるべきであると述べた。

Vo氏によると、国家価格と市場価格の2種類の価格が存在する場合、これら2つの価格の差により不平等が生じるという。国によって土地を回収された人々は、補償価格が低いために苦しむことになるが、土地を割り当てられたり借りられたりした人々は、国の地価表が実際の価格より低いために恩恵を受けることになる。

ベトナムは1991年に市場メカニズムを適用して以来、現在に至るまで国有地の価格は市場価格の約40%に過ぎない。最近の調整にもかかわらず、この差は依然として大きい。

「したがって、公平性を確保するために、地価表を徐々に市場価格に近づける必要がある」と同氏は述べた。

しかし、同氏によれば、地価表が値上がり調整されると、さまざまな反応が起こるだろうという。世帯を分割したり、家を建てたりするために庭の土地を宅地に転用したいと考えている人は価格が高くなる一方、不動産プロジェクトに投資している企業は投入コストの増加が収益性に影響を与えることを懸念している。

同氏は「これら二つの反応には十分な根拠があるが、問題は地価表ではなく、それに伴う土地金融政策にある。公平性を確保するために地価表は正しい市場価格を反映しなければならず、金融政策は困難に直面している人々を支援する必要がある」と分析した。

教授によれば。ダン・フンヴォさん、現在、農村部の人々は都市部の公営住宅政策と同様の公営住宅政策を持っておらず、収入ははるかに低いです。庭園用地を宅地に転用する場合、市場で土地を購入する価格とほぼ同額の高額な土地使用料を支払わなければならず、不合理である。同氏は、地価表は不変の要素ではなく、対象となるグループごとに柔軟に適用する必要があると考えている。

「低所得世帯の場合、家族が増えて世帯を分離する必要がある場合、地価表の30%、さらには15〜20%の支払いだけを認めるべきである。それは全く合理的であり、地価表を引き下げる必要はなく、支援レベルの受益者を明確に特定するだけでよい。このアプローチは公平性を確保し、地価が市場に近づくという原則を破るものではない。」と同氏は提案した。

不動産プロジェクトに投資する企業にとって、入力土地価格が上昇すると、不動産製品、商品、サービスのコストも上昇し、経済の競争力が低下するとヴォー氏は述べた。

「多くの国は、投資家に土地を引き渡す際に市場価格の30%のみを徴収することで対応してきた。彼らはこれを『開発権』の購入とみなしているが、残りの70%はプロジェクトが完了して不動産価値が上昇した際に国が段階的に回収することになる」と同氏は引用した。

教授。 Dang Hung Vo 氏は、土地管理の透明性、公平性、効率性を高めるためには、地価表を市場価格に近づける必要があると考えています。合理的な財務政策を設計することが重要です。これにより、市場に提示される地価表の透明性が高まるだけでなく、持続可能な経済発展の促進にも貢献します。